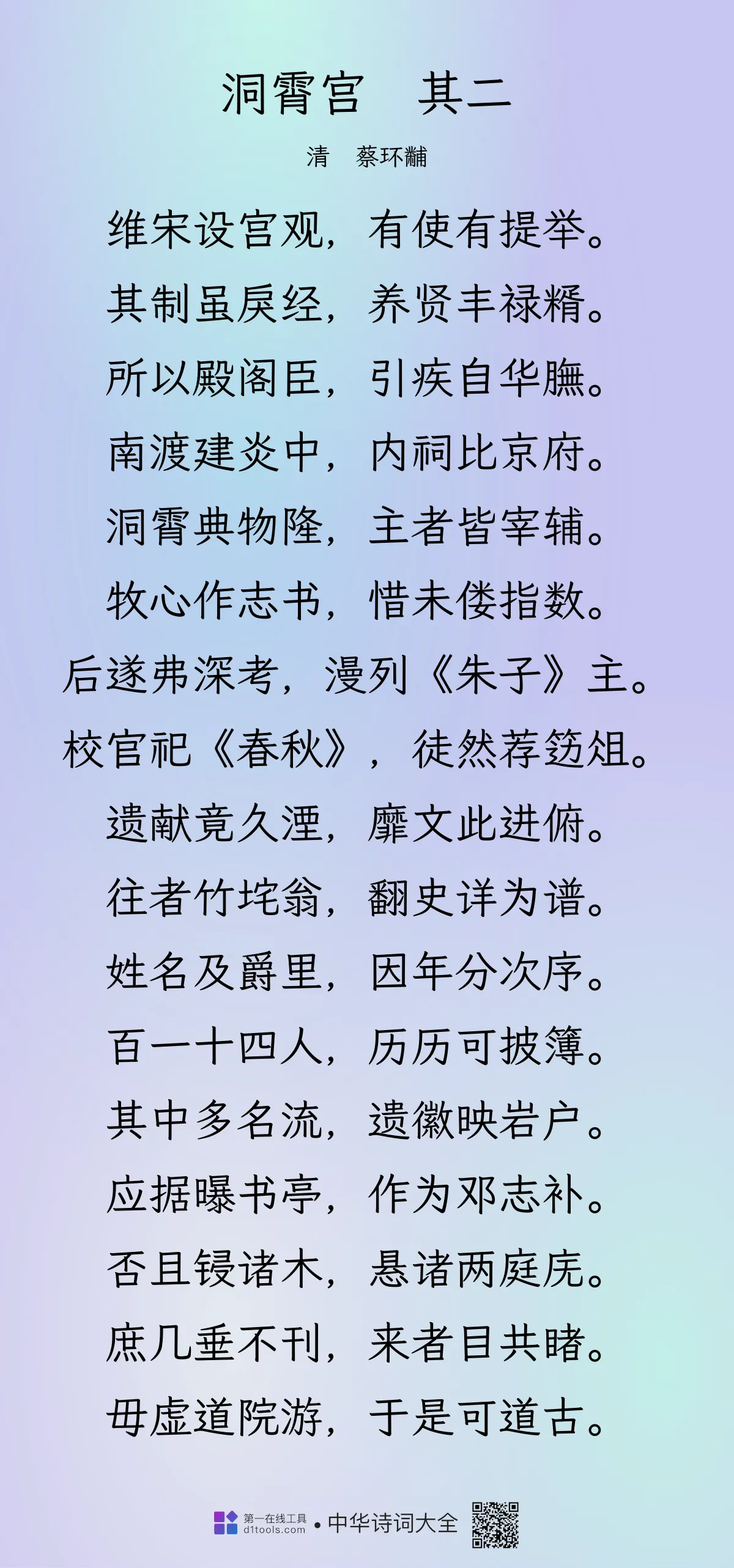

洞霄宫 其二

朝代: 清代 作者: 蔡环黼 朗读:

正文

维宋设宫观,有使有提举。

其制虽戾经,养贤丰禄糈。

所以殿阁臣,引疾自华膴。

南渡建炎中,内祠比京府。

洞霄典物隆,主者皆宰辅。

牧心作志书,惜未偻指数。

后遂弗深考,漫列《朱子》主。

校官祀《春秋》,徒然荐笾俎。

遗献竟久湮,靡文此进俯。

往者竹垞翁,翻史详为谱。

姓名及爵里,因年分次序。

百一十四人,历历可披簿。

其中多名流,遗徽映岩户。

应据曝书亭,作为邓志补。

否且锓诸木,悬诸两庭庑。

庶几垂不刊,来者目共睹。

毋虚道院游,于是可道古。

译文

在宋朝时期,建立了道观,设有专门的管理官员和提举。

虽然这种制度与经典的治理原则有些违背,但其目的是为了丰厚地供养贤能之士。

因此,不少朝廷重臣以身体不适为由,从显赫的职位上退下,转而担任这些职位。

南宋建炎年间,内祠的规格甚至比肩京城的官府。

洞霄宫的物资丰富,管理者多为朝廷高官。

有人想编撰志书记录这些,可惜未能详细整理。

之后,没有深入考证,就简单地将管理洞霄宫的职务记录在朱子的著作中。

校官虽然按照《春秋》的礼仪进行祭祀,但徒具形式,未能真正纪念那些贡献者。

这些历史人物的贡献久被遗忘,没有文章来陈述这些往事。

直到以前的竹垞翁,详细研究历史,编排了一份名录。

记录下一百一十四人的姓名、爵位和籍贯,按年代排序。

这些名单中不乏名流大家,他们的光辉事迹映照在岩洞之门。

应将这份记录在曝书亭所得的信息,补入邓志中。

如果可能,应在道院刻印悬挂,于两旁廊庑展示。

这样或许能让这些事迹流传不朽,后来者都能亲眼见证。

这样,游览道院时,不仅能游玩,也能追溯古史。