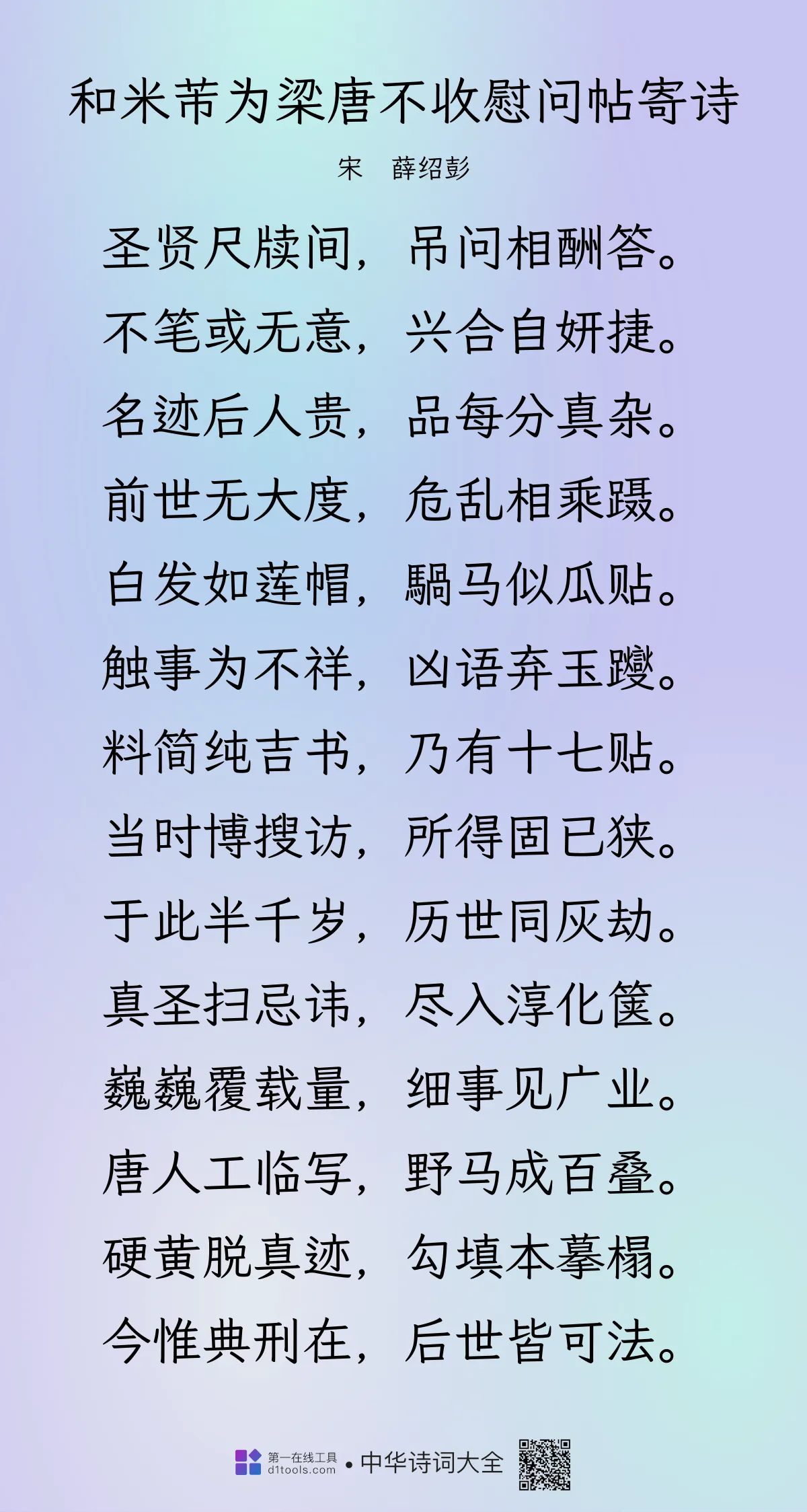

和米芾为梁唐不收慰问帖寄诗

朝代: 宋代 作者: 薛绍彭 朗读:

正文

圣贤尺牍间,吊问相酬答。

不笔或无意,兴合自妍捷。

名迹后人贵,品每分真杂。

前世无大度,危乱相乘蹑。

白发如莲帽,騧马似瓜贴。

触事为不祥,凶语弃玉躞。

料简纯吉书,乃有十七贴。

当时博搜访,所得固已狭。

于此半千岁,历世同灰劫。

真圣扫忌讳,尽入淳化箧。

巍巍覆载量,细事见广业。

唐人工临写,野马成百叠。

硬黄脱真迹,勾填本摹榻。

今惟典刑在,后世皆可法。

译文

古代圣贤在书信中交流,表达哀悼和关怀相互回复。

有些信件可能没有特意去书写,但情感自然流露,显得优美而流畅。

名人的字迹在后世被视为珍贵,真迹和仿作的品质常常被区分。

以前的时代,如果没有宽广的胸怀,社会就会在动荡中接踵而至。

白发比作莲花帽,黑马如同瓜形的贴花,这些都是不吉利的象征,应该避免提及。

在那个时代,只挑选寓意吉祥的诗文,因此有十七封信被称为吉文。

在那个时候,人们广泛寻找和收集,搜罗到的也仅是其中一部分。

过了大约五百年,这些信件经历了世世代代,几乎被遗忘。

当真挚圣明的君主扫除禁忌,将这些信件收录在《淳化阁帖》中,我们才能看到如此伟大的作品。

这展示了皇室的包容与宽广,即使在细微处也能看出他们的宏大事业。

唐代的人们热衷于临摹这些作品,像野马般奔腾不息,创作出无数的复制品。

原作由于时间流逝,真迹变得难以辨认,后来的勾勒填充都是模仿的痕迹。

如今我们只剩下这些典范,后世的人们都可以以此为楷模,学习和传承。